|

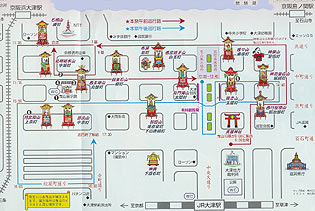

大津祭 Otsumatsuri

2005年は 9日(日)本 祭

|

|

| .曳山巡行観覧席

| |

| 大津祭は、江戸時代はじめ、鍛治屋町塩売治兵衛が狸面で踊ったことからはじまったとされているが、、寛永15年(1638)からは、三輪の曳山をつくり、やがて元禄、安永年間に現在の曳山がととのえられた。

本祭にはゴブラン織りや、装飾金具に飾れた13基の曳山が市内を巡行するが、これは江戸時代の大津の経済力を象徴するもので、同時に、この祭をささえてきた大津町衆の心意気を示すものである。 大津祭の特色のひとつに曳山それぞれにとり入れられているカラクリがある。カラクリの題材は中国の故事や能・狂言からとったもので、文化水準の高さが理解できる。このカラクリは巡行中約30箇所「所望(しょうもん)」の場所で行われる。 宵宮では、午後二時過ぎから宵宮曳きが見られる。あたりが暗くなれば、曳山から「コンコンチキチン」の祭囃子が夜空にひびき、無数の提灯にうかびあがった曳山は優雅で美しい。本祭とは一味違った祭を楽しめる。 | |

| 臨時案内所(JR大津駅・京阪浜大津駅) 10/ 9 13:00~21:00 10/10 8:40~17:25 問合せ先・・・・・・ 大津市観光協会:℡ 077(528)2772 | |

【参考文献】 びわこ大津観光協会

【参考文献】 びわこ大津観光協会